これは2年前くらいに書いた記事だが、せっかく書いたので今更ながら放流しておこうと思う。今でも自分の人生とかフィクションについて考えるうえで前提として考えがちな部分ではある。

「物語の歴史」と「体験の歴史」

少し前に佐渡金山の世界遺産認定の件がニュースになり、一部界隈に「歴史戦」という言葉があることを知った。このワードに対して抱いた違和感は特に強いものがあった。そこで、この感覚を言語化しておくことは何か重要なことのような気がするので、試しに文章にしてみることにする。ただしこの言葉の定義や意義についてはここで深掘りすることはない。問題にしたいのは、人間の(あるいは国家の)「歴史」とは何なのか、ということである。

筆者の考えでは、一般的に使われる「歴史」という言葉は大きく分けて2つのものを指している。ひとつ例を挙げたい。BがAに夕食でつくるカレーの材料をスーパーで買ってくるよう頼んだが、Aはどういうわけかクリームシチューの材料を買って帰ってきた。なぜシチューのほうを買ってきたのかBが聞くと、たまたま特売で安かったからだとAは答えたとする。まずこの一連の流れにおいて注目されるのは、なぜAは当初頼まれたものと別のものを買ってきたのかという問題であり、Aの返答の是非が人々の主な興味の対象となる。もしかするとAは昼食でカレーを食べていて最初からカレーは嫌だったのかもしれないし、事前にシチューのCMを見ていて衝動的に食べたくなったのかもしれないし、Bが本当はシチューを食べたいのではと変に気を利かせたのかもしれない。仮にそうした事実があったとしても、多くの場合それらは捨象され、Aの行為は特売だから買ったという因果関係により表面上「説明」される。Bがその説明に納得すれば大概この話はここで終わり、仮に納得しなかったとしてもAの「他の理由」はAの意識上で生じたものに過ぎず、厳密には因果関係を立証することはできない。結果的には実際に言葉として叙述されたAの説明とそれに対するBの反応を軸に合意が図られ、AB間の関係が更新され、次の局面に移っていくことだろう。

歴史の話に戻るが、この例え話における1つ目の歴史とは、ひとまず「事実」として合意がとれた「Aがカレーの材料を買いに行ったが、特売でシチューの材料が安かったため、そちらを買ってきた」という物語である。今後これを「物語の歴史」と呼ぶことにする。しかし、これは絶対的な真実として後世に残るにしては欺瞞を含んでいる。前述の通りAの行動には他にも理由があった可能性がある。それに、一連のプロセスにおいて取り上げられるべきは「依頼とは別のものを買ってきた」ことのみに限定されるのかという疑問もある。例えばAがアイスのケースを前に買うかどうか悩んだり、レジが混んでいて予想外に待たされたり、帰り道で見た夕焼けを見てきれいだと感じたりしたことは、誰の興味も惹かない些末な出来事かもしれないが、Aの体験のなかではシチューを買ったことと連続した同レベルの事象として成立しているはずである。すなわち、どう解釈し説明するかに関わらず連続的な体験における事実は存在する。必ずしも記録や言葉として残るわけではないが、あらゆる人々が生きる一瞬一瞬によって蓄積されてゆく行動・感情あるいは宇宙全体の運動、そうした過去の膨大なデータの束のような概念を考えたい。これもある種の「歴史」であるとして、2つ目の「体験の歴史」と呼ぶこととする。

どちらかといえば欺瞞的でないと言えそうなのは「体験の歴史」の方で、「物語の歴史」は「体験の歴史」を恣意的に再構成したものだともいえる。「物語の歴史」の代表例は歴史の教科書である。人類の歴史を振り返れば、それこそ途方もない量の「体験の歴史」がそこにはあり、その膨大さはとうてい歴史学の知見の及ぶところではない。歴史学で取られるのは実際の史料に基づいて客観的な類推を積み上げてゆく科学的な手法であり、根拠なくそれらしいストーリーを構築することを意味するのではない。だが新たな史料が発見されたり、より有力な解釈が広まったりすれば、それまで共有されていた「事実」は覆されうる。100%普遍的で正しい歴史的事実が存在しているのではなく、(他の科学的な学問と同様に)相対的により正しいと信じられている知識が一通り辻褄の合うように体系化されていると言ったほうが正確だろう。それを教科書にまとめる際には、歴史学の知見をさらに恣意的に取捨選択することを避けられないのはあらゆる観点から明らかだ。国家の主導のもとトップクラスの歴史学と教育学の専門家が記述する教科書でさえそうなのだから、「体験の歴史」と「物語の歴史」の間にあるギャップを埋めるのは非常に困難だといえる。

では「物語の歴史」を全くのフェイクと断じてよいかといえば、もちろんそれは否である。「体験の歴史」は正確ではあるが、それは過去ないし現在の全てを意味するものであるがゆえに、観測し記録することは事実上不可能でかつあまりに膨大なので、人間の認知能力では全てを遡って理解することはできない。それゆえに人間は多かれ少なかれ過去を「物語の歴史」として抽象化して記憶し語らざるを得ないのである。問題とすべきはどのような意図に基づいて「物語の歴史」を編集するのか、あるいは「物語の歴史」の恣意性についてどこまで自覚的であるのかという点にある。

就職活動では履歴書を書き、志望動機や将来の展望などについて自分の来歴と絡めた説明が行われる。責任ある立場で何か大きな失敗をすれば再発防止のためとして失敗の「理由」の言語化が求められる。絶対王政が王権神授説を必要としたように、国家権力の根拠としての建国の歴史や神話が必要とされる。結婚式のスライドショーでは新郎新婦があたかも結ばれるべくして出会い、幸福な半生を送ってきたかのように演出される。自分の学生時代が不幸だった印象を持っている人は、部分的に幸福な瞬間があったとしても悲しみにあふれたものとして学生時代を振り返る。大阪出身の人はそれだけでお笑いが好きだというステレオタイプを他者から押しつけられがちである。あまりにもありふれていて枚挙の暇がないが、「物語の歴史」と「体験の歴史」とのギャップによって発生するこうした欺瞞はごく日常的に発生している。だが通常は人同士のコミュニケーションの不確実性と自分のアイデンティティを確立したい欲求との間で、こうした欺瞞は曖昧になり問題となることは少ない。それは人間の能力的制約でもあるので欺瞞として扱うべきではないとさえ思える。

だらだらと書いてきたが、つまりこの文章の主旨とは端的に述べるなら、「物語の歴史」に対する疑義、である。「歴史戦」とは「国益」のために有利な「物語の歴史」を、恥も臆面もなく明確な恣意性をもって構築することだと理解している。そこには物語を裏付けるまっとうらしいエビデンスが用意されるのかもしれない。同時に相手国側の主張を裏付けるエビデンスもまた用意されることだろう。そのどちらが「正しい」かを決める判断が、学術的な客観性を欠いた政治的な利益誘導と駆け引きによって行われるおそれもあるし、そもそも近世以前に存在した政治体制や人々の枠組みと現代の国家や国民が地続きのものだと考えてそこに責任を追及したり、現代の倫理観を過去の出来事に当てはめて正しさを争ったりすること自体に無理がある。いずれにせよ「歴史戦」という言葉を使う人々にとって「歴史」とは、「体験の歴史」のように日々蓄積されるイメージというよりは、ただ現在の自分を肯定したり利益を得たりする目的のために随時恣意的に再定義されてよい「物語の歴史」なのだろうと思う。その是非についてこれ以上論じるつもりはないが、何か都合が良すぎるのではないかと感じてしまう。

アイデンティティとコミュニケーション

社会における人間は刹那的・本能的な欲求のみに従って生きることができないので、自分の生きる(存在する)意味を考えることから逃れられない。自分とは何者で、何のために生きるのか?という本質的に答えのない問いと生涯向き合い続けることになる。辛うじてそこに答えらしい、あるいは答えだと信じられそうな何かを与える根拠となるのが多くの場合過去である。過去は自分自身が何者であるかを物語る有力な要素であり、過去が個人のアイデンティティを規定するともいえる。ただし、ここでアイデンティティとなりうる過去とは「体験の歴史」というよりは「物語の歴史」である。「体験の歴史」は全体としての一貫性に欠けるので、そのままでは自らの生とは何かという問題に対する回答の根拠にはなりにくい。野球の上手さを人から褒められた体験があるとしても、それ単体ではさして重要なことでもなく、他の昼寝をした体験やアイスを食べた体験と同じように忘れられていくだけだろう。例えば「野球選手を目指したきっかけだった」などと後付けでテーマを与えて体験を定義するなどして、「野球が上手い」ことを、過去から敷衍して自分を語るうえで現在・未来に渡って重要であると信じられるときのみ、「野球が上手い」ことは自分自身の説明たり得るのであって、自己同一性を担保する一部となるのである。つまり、我々は「体験の歴史」の中から恣意的にあるエピソードを抽出して物語化することで、自分が何者であるかを内面と外面の両方に向けて説明しているのだ。

自分を把握するための物語で重視されるのは、それを一般化できるかどうかという点である。なぜなら多くの場合、物語化は他者とのコミュニケーションのために必要不可欠だからだ。自分が言葉を用いて自己紹介をし、それを他者が理解できるようでなければ、人間の社会生活上必要な一定の信頼関係が築けず、コミュニケーションが成り立たない。それゆえに人々は一般解がありそうもないアイデンティティの問題を、できる限り一般的な言葉によって叙述しようと試みてしまう。だから「学生」「男性」「日本人」「サッカー部」のような典型的な属性から、「ゲーマー」「メンヘラ」「几帳面」「陽キャ」のような定義の曖昧なラベリングも含めて、一般化された言葉によって分別可能なステータスとそれらを裏付ける物語が自分自身の生に対する回答としてよく利用される。このため、物語は広汎に共有されたパターンに一定程度従うことになる。「学生」という言葉を介して自分を説明するなら、受験の時の体験、講義やサークルでの体験、若さゆえの無茶をした体験などはいかにも「学生」らしいエピソードであり理解を得られやすい。これらを「学生」という属性を表す言葉とセットの物語としてまとめることで完成度の高い説明がつくられる。そうすることで自分自身が何者かを客観的に理解しやすくなり「自分はこれでよいのだ」という実感を得られるし、また他人にも自分を理解してもらいやすくコミュニケーションを円滑にできる。こうして社会全体では、言葉を介してパターン化された同じような物語が量産されることになる。

その一方で、誰もが遭遇する自分とは何者なのかという苦悩のなかで、いわゆる「本当の自分」などと呼べるような固有の概念が各人の内面のどこかに備わっているというアイデアは社会の片隅に根強く存在する。十人十色、人それぞれが異なる本質を抱いているようにもイメージされるが、明確に各個人がバラバラな要素で自己を構成しているといえるのは、実際には「体験の歴史」に着目したときのみだろう。「物語の歴史」に沿ってつくられたアイデンティティはコミュニケーション上の必要性のために、それをわかりやすくしようとすればするほどパターンから逃れにくくなる。ピュアで各人に固有な「本当の自分」を維持していられるのは恐らく「体験の歴史」の範囲までであって、それを言語化し物語化しようとした段階で自分の存在は急速に陳腐化する。とはいえ、「体験の歴史」の域を出ず物語化しえない「自分」などに再現性があろうはずもなく、人間はそれが一貫性をもった自分だと認識することさえ難しい。これらを組み合わせると確固たる「本当の自分」などというものを見出すことは不可能だといえてしまいそうだが、これは理性的存在として人間を定義する現代的な思想の多くと相性が悪く、受け入れにくい結論である。

自分のアイデンティティを見出せなかったり、社会に見せているペルソナを偽りだと感じてしまったりすることで苦しむ人は多い。社会に流布している陳腐な自己像を甘受しさえすれば、ある程度円滑に社会とコミュニケーションを行えるので、それが可能な人間が実在するならば実質的に「本当の自分」とは何なのかを求めて悩む必要はなくなるだろう。だが、それを完全に受容することは恐らく不可能だ。社会に見せている何らかの自分の姿にリアリティを見出せず、確固たる自我を欲する葛藤の多くは自分を説明する物語の恣意性と陳腐性に由来している。そのような矛盾を抱えた人々によるコミュニケーションではお互いについての不確実性が大きすぎるので、しばしば社会性の外面を撫であっては既出の文脈を擦り続けるだけの茶番が繰り返される。

また、現実的には各人を表現する物語が単一であることはない。物語のスケールには大小さまざまなものがあるにせよ、それらを無数に組み合わせることで自分のパーソナリティを形成している。自分を構成する物語どうしには必ずしも一貫性があるわけではなく、むしろ当前のように互いに矛盾を含む物語が組み合わされている。そうした矛盾は通常さほど批判の対象にはならず、むしろ「人間らしさ」であると肯定的に解釈される場合も多い。自分のことを慎重で思慮深いと考えている人が、過去のエピソードを根拠にそれを裏付ける物語を持っているとしても、「体験の歴史」からはそれに反するエピソード――大胆さや短慮さを示す――を探し出すことは容易だと思われる。「体験の歴史」から恣意的に物語を編集するばかりでなく、さらにその物語を多数束ね合わせて所持しておき、場面に応じて仮面をすげ替えるがごとく都合良く物語を使い分けるという二重の恣意性によって自分を説明することはごく当たり前に行われている。

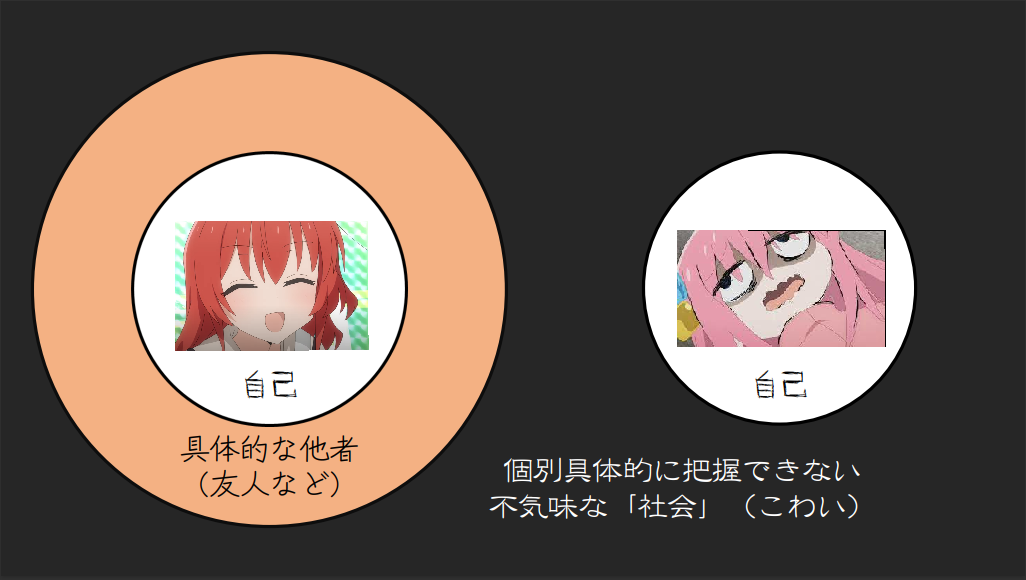

人同士の生得的な結びつきが弱い都市的な社会(例えばインターネットなど)では、共有されている文脈そのものが乏しいため類型的に物語を理解することが難しくなるはずだが、自他の説明不能な領分は大幅に拡大するわけではなく、実際にはさらにパターンを細分化することで説明が図られている。こうした社会では極私的な領域に至るまで詳細かつ意識的に物語化を行う人々が多く、そのうえで似たような物語を持つことを起点に人間関係が構築されることが多い。細切れになったとしても母数の人間は十分多いので、物語的に説明不能なものとして自分あるいは他者を把握するというよりは、細分化されたカテゴリに押し込むことで個人を把握することが可能になってしまう。だから都市的な社会においても、結局のところ人生の恣意的な物語化・パターン化から逃れることはできない。むしろ職業などのパブリックな領域だけでなく、趣味・嗜好などプライベートな領域についても積極的に自らを言葉によって定義し、物語的に把握されやすいように努めている人をよく見る。パブリックとプライベートの間を、例えばSNSのアカウントを使い分けるようにして峻別することで自己の本質を物語ろうとする人もいるが、どちらも明確に他者ないし社会に受容されることを目的として恣意的な物語化を図っているという点では両者に差はない。また、物語は必ずしも人生に前向きで幸福なキャラクター像をもたらすとは限らない。それが生に否定的で鬱屈としたキャラクター像をもたらすとしても、物語がなく自分の生について全く説明できない状態のほうが恐怖であるため、惨めな自己像を憂いながらその物語に耽溺している人もいる。

アイデンティティが必要なのは個人に限った話ではなく、家族のような小規模な人間の集合から国家のような大きな共同体に至る集団にもいえることである。複数の個人が集団としての凝集性を維持するために、通常は集団の来歴や集団をつくることの意義といった何らかの物語が集団内で共有されていなければならない。物語の介在がなければ、多くの場合ある個人がある集団に属さなければならず、集団を存続させるために何らかの責任を負わなければならない明確な根拠など存在しないからだ。しかし、もし「物語の歴史」を作るうえで「体験の歴史」だけが真実味を与えるのだとすれば、集団の場合の「体験の歴史」を定義することは個人の場合よりも格段に難しいといえる。集団内で同じ体験を共有しようとすれば、語られた時点でそれは多かれ少なかれ物語になってしまうからである。ゆえに、集団で共有される物語には一部体験にすら基づかない虚偽が含まれていることは珍しくないが、集団を保つための必要悪として許容されている場合もある。例えば、絶対王政の根拠とされた王権神授説や明治維新以降の皇国史観などは、国家としての形態を保つために行われた物語化の好例だといえるし、ナショナリズムや民族主義の文脈の多くも明確な根拠のない物語だと思う。

因果関係と責任

ある原因に基づいて結果としての事象が生じるという因果関係は、「物語の歴史」の根幹をなす概念である。恐らく因果関係を一切含まない物語は物語たり得ないだろう。ある事象に対し、それが生じた背景にあるもう1つの事象を原因として因果関係で結びつけることで、合理的でわかりやすい説明をつくることができる。そして人物についての物語であれば、我々の行為はすべてその人物の意思に依拠して行われており、意思と行為の間には因果関係が存在するため、責任を追及可能であるとされることが多い。

前述した「カレーの材料を買いに行ってシチューの材料を買ってきたA」の話でも述べたように、これは「物語の歴史」的な思考パターンであるといえる。Aがシチューを買ってきた理由を「特売だったから」と説明したところで、原因となりうるような事象はそれ以外にも無数に存在しているのが普通で、厳密には原因がそう一義的に定まることはない。Aが選択を行ううえでどの事象が最大の影響を及ぼしてどれが実際の原因なのか、そのようなAの意識上で生じた問題に対して再現性をもって立証することは実際には不可能である。注意したいのは、ここではAが嘘をついているか否かはさほど論ずる意味がないという点だ。人間の意識に再現性がないならば、明確に「本音」と「嘘」とを峻別することさえも難しく、ただその都度因果関係を立てられそうな後付けの解釈のうち、どの解釈を採用するかという選択が存在するだけだと考えたほうが正確だろう。

同様に、人間の意思そのものに対しても再現性をもたないという点で疑いを向けることができる。本当に意思が人間のあらゆる行動をコントロールしているのならば、人間が迷ったり後悔したりすることもないはずだ。すべての行為の背景には意思が存在し、人間が常時意思をもって生きていると考えるのは典型的な欺瞞である。ある行為Aを選択したいという意思があるとして、たとえそれなりに状況を整理してAを選んだ方がよいことを論理的に理解していたとしても、別の行為Bを行うことを人間はごく日常的に行っていると思う。意思に基づく行為は「~~と思ったから……した」というように容易に物語化が可能であるため記憶にも残りやすい。しかし「体験の歴史」のなかでは意思に基づかない行為も確かに存在するはずで、それらの多くは行為として取るに足らないもので記憶にも残らないかもしれないが、明らかに自己表現の一部であり、時に責任が追及されるだろう。そのため可能な限り自分の行動を意思と選択の制御下に置いて管理しようとする人は多いが、その度に意識下の自分と無意識下の自分とのギャップに苦しみ、「反省」を繰り返すことになる。

そもそも意識下における人間の認知能力に限界があることは明らかだ。「物語の歴史」を形成するうえで最も参照先となることが多いだろう人間の記憶は、時間がたてば忘却され変容してしまうし、何がその時の印象に残るかは制御できない。あるいは様々な認知バイアスが人間の思考を歪ませることも明らかになっており、常に人間が一定の物語に則って一貫性を維持しながら思考できるとも考えにくい。睡眠不足や飲酒、老化などによっても人間の意識は鈍化する(もっともこれらの要素は広く一般に知られているため物語化が容易であり、さらに前段階の行為の選択に対して責任が問われることが多い)。

人間に意識があり各人に固有の人格があり、それぞれの確固たる意思に基づいて行動している、という人間理解の方法は社会の様々なフェーズで見られ、しばしばこれに基づいて行為の責任が追及されているが、厳密にはこうした理解にはいくつかの問題が含まれているといえる。人間の認知能力には限界があり、自分を形成する記憶さえ定かとは言えず、場当たり的に行動していることも多いからだ。「体験の歴史」としての人生の各場面では明らかに意思に基づかず、因果関係を立てることもできないような、一貫した「物語の歴史」と矛盾をきたす事象が必ず発生する。人間の行動すべてがその場でサイコロを振って決まるようなランダムなものではないことは確かだが、少なくともその時々で振れ幅のある存在だと理解した方がより本質的だろう。

例えば犯罪行為について「つい魔が差した」「衝動的にやった」などと説明がなされることは多い。つまり、社会一般で共有された倫理観なるものがあるとして、それに反する倫理観を持った人間だけが犯罪を行うのではなく、一般倫理に基づく判断基準を持ち合わせた人間(少なくとも自分の倫理観と社会の倫理観とのずれを自力で認識し修正可能な人間)にも犯罪行為は可能であり、事実として行われているのである。

「成長」概念

人間は「努力」することで「成長」して能力を拡大し、いずれは成功と自分の望む自己像を手に入れることができるとする思想がある。ここでは事前に設定された人生の目的に基づいてあらゆる行為の価値付けがなされる。例えば野球が上手くなることを人生の目的に置くならば、熱心に野球の練習に励むことが推奨され、他の遊びに自由な時間を使うことは「怠惰」な行為だとされる。必要な「休息」「息抜き」だと合理化することもあるだろうが、その目的に基づいて行為の価値を判断していることには変わりない。これは自らの行為の物語化に他ならない。目的が現在の自分をオートマティックに物語化してくれるので、自分を説明することが容易になる。あえて苦労を買って甲斐甲斐しく「努力」する自分に酔うこともできるだろうし、少しずつできることが増えて「成長」の嬉しさを感じることもでき、人生に満足感を得るための方法としては広く共有された普遍的な概念であるといえる。

しかし「物語の歴史」を疑う視点からは、こうした考え方にはいくつかの批判を加えることができるだろう。第一に、「成長」概念によって作られる自分の人生の物語には未確定の未来の結果が含まれているということ。努力と成長の末に望んだ成功を得られれば、それまでの過程は輝かしいサクセスストーリーへと昇華し、仮に努力から目を背けた後ろめたい瞬間があるとしてもそれは有耶無耶になり、自己肯定感も高まることだろう。だが失敗という結果が生じれば、事前に作られた物語は破綻する。その過程そのものを心から肯定することはもはや不可能になるはずだ。努力から逃げた瞬間ばかりが失敗の要因としてクローズアップされ、積み上げた努力は急激に無意味と化し、時間も目的も失った虚無感が自分を苦しめることになる。「成長」概念による人生の物語化は、未確定の未来を基準にして過去・現在を説明するため、構造的に物語として不完全なのだ。だからこの矛盾を解決するために、成功した場合の物語に加えて「ベストは尽くしたが才能が足りなかった」「結果は出なかったが得たものはあった」というように失敗した場合の物語が用意されることも多いが、それ自体「成長」概念と努力の前提である目的の正しさが疑わしいことを示している。そもそも「成長」した後の自分の方が以前の自分よりもベターだとする根拠はしばしば曖昧だ。もちろん「成長」する前の自分が「成長」の目的に価値を見出していればいいとしても、「成長」後の時点では価値観そのものが更新されている可能性があり、その目的の価値(成長の価値)を確かに信じ続けていられる保証はない。振り返ってみれば何のために「努力」していたのかわからなくなるということもあり得るし、よしんばそこで自分の「成長」に満足したとしても、目的を果たして「成長」の物語が終われば現在の自分を説明できなくなるため、また次の目的を用意して「成長」のストーリーを物語らなければならない。例えば高校受験が終われば次は大学受験、大学受験が終われば次は就職試験、就職が終われば次はキャリアアップとでもいうように、際限なく「努力」と「成長」を繰り返していくことをほとんど脅迫的に人生の指針としている人も多い。

第二に、現在や過去の自分の意思や感覚が矮小化されてしまう点。「成長」のための「努力」とはすなわち自己改造である。苦痛を負ってでも過去・現在の自分を否定し、理想とする自分に作り変えようとする。まさに自分の意思によって自分自身を改造し制御するからこそ、そこに「成長」の喜びや達成感を見出すことができるのだろう。しかし、現在の自分を「成長」中だと定義し、未完の物語の途上に位置づけるという無理をあえて行うためには、ある目的の正しさを自らの意思の力によって絶対的に信仰する必要がある。「経験の歴史」的な観点からすると、現実の人間の行為は必ずしも唯一の基準(目的)に基づく意思によって一次元的に価値づけられるような単純なものではない。野球をうまくなりたいという意思が本物だとしても、練習を休んで他の遊びに興じたいといった目的に反する衝動や別の意思が生じることはごく自然なことだといえる。「成長」概念によって現在を物語化する立場からは、そうした連続的な体験のなかでは確かに存在するはずの矛盾や葛藤を、堕落に寄りかかった「誘惑」であるなどと断じ、自分の物語ではないとして無視し続ける必要がある。しかし、現在の自分が司っているそうした複雑な意思や感覚は、ありふれているようでいて実際には再現性のないその場限りの体験であるとも考えられる。葛藤を内包した存在としての自分を直視するのがいかに困難だとしても、安直に「成長」概念で自分を物語化したところで、過去・現在の自分を犠牲とした痛みの伴わない説明は生じ得ない。時には取り返しのつかない喪失をもたらすこともあるだろう。

また、「成長」概念を採用している人々は支配的なほどに多いため、現代の社会において「成長」概念は様々な局面で一般化されているといってよい。特に、子どもから大人に至るまでの人間の段階的発達と、「共同体に有用な一人前の成員を育成する」という社会的な要請とは、「成長」概念によって奇妙に結びつけられている。「大人になる」という発達段階上の到達点がどこになるかは、実質的には社会への貢献を基軸とした価値観によって設定される。だが、表面上それはあくまで「成長」を望む個人の内発的な動機によるものとして位置づけられる場合も多い。おそらく我々には、幼少期から(実質的に将来就きたい職業を意味する)「夢」について答える機会が定期的に設けられている。はじめはその「夢」は途方もなく非現実的なものでも許されるが、徐々に「夢」の実現に向けて「成長」する必要性が発生する。服従的な子どもとしての自我を克服し主体的な自我を自ら構築してゆく思春期は、まさに「成長」概念を受容しやすい時期だといえる。しかし実際には、「夢」はその実現可能性と「成長」の度合いを基準に何度か修正を迫られるし、「夢」を全く持たないことも「努力」を放棄することも許されない。つまり「夢」とは「成長」概念における目的のことであり、そこには社会による構造的な圧力が存在し、少なくとも本人の主体的意思のみによって決定されるものではない。そして面接など人生のいずれかの場面では、あたかも「夢」が自発的な動機に基づく自己実現の手段であり、その目的のために「成長」してきたかのように人前で物語る必要に迫られるが、これは明らかに欺瞞を含んでいる。主体的な自己の確立と社会的役割への受容とが同義であるかのように自然と説明されてしまうからだ。だが、こうした物語化を繰り返すなかで「成長」した我々は、この説明を受け入れて自明なものとして内面化させてしまうし、あまりにも広く一般化されている「成長」概念に対しての批判的思考を失ってゆく。「成長」とは社会の要請によって無意識的に方向付けられるものだといえる。前段で「成長」とは必ずしもより良い自分に変化することを意味するのではない旨を述べたが、「みんな(社会)がより良いと評価してくれそうな」自分への変化であると換言することもできるだろう。そして「成長」概念で自分を説明し、自明であると疑いなく信じ込めるようになった人間は、あたかも社会の代弁者であるかのように他者にも無意識的に「成長」概念の受容を強いるのである。

なお、「成長」が社会によって方向付けられるといっても、それは「努力」による「成長」の帰結として各人の望んだ社会的役割が保証されることを意味しない。端的にいえば、社会の求めに応じて設定した目的に基づき、「成長」の物語で自分を説明してきたとしても、社会から役割を与えられずに物語化を阻まれることも決して珍しいことではない。現代社会においてその矛盾は競争と階層分化という形で現れる。あらゆる「成長」は社会によって方向付けられており、その度合いは例えば偏差値や収入といった基準によって定量的に評価することが広く行われている。だから同じような「成長」の物語をもつ人間が二人いたとして、そのどちらかを「成長」不足・「努力」不足だと判別し、より「成長」した人間だけに役割を与えることも容易だろう。しかし、当然こうしたパラメータは「成長」概念に対して忠実であったかどうかとは直接関係がない。偏差値も学歴も社会的地位も、それを得た人が「成長」「努力」の結果だと物語化していることは多いものの、こうした見方は「物語の歴史」のみに偏った考えであり、所詮は結果論と切り捨てられる詭弁であることは既に述べてきた。そうした観点からも「成長」概念には不確かな側面が大きいが、「成長」概念から降りることは競争での敗北を意味しており、その結果困窮するなどして生存が危ぶまれる状況に陥ってもそれは「自己責任」として処理される場合も多い。だから「成長」概念が支配的な社会においては、「成長」概念を意識的に受容しようがしまいが、実質的に「成長」しない自由は人々に与えられていない。

また、「成長」の過程としての「努力」には苦痛も伴うが、社会心理学の知見からは公正世界仮説と呼ばれる認知バイアスの存在が明らかになっている。「努力」は報われなければならないし、逆に「怠惰」は罰せられなければならないと考えるのは人間の典型的な思考パターンだが、これは「成長」概念の矛盾である競争や物語としての不完全性を仕方のないものとして受け入れさせるのに役立っている。つまり、「成長」できず成功できなかった原因を「努力」が足りなかったせいだと考えることはきわめて容易であり、その見かけ上の正しさの前では、そもそも不確実な目的を設定すること自体不適切だった可能性や、単に競争のなかで相対的に劣ったにすぎず「成長」はしている可能性、「努力」以外にも多くの要因が関係していた可能性などは往々にして考慮されなくなってしまう。こうした要素を抜きにして「成長」の価値を判断することは論理的な態度とはいえないし、そんな非合理性のもとで「努力」すなわち苦痛と人間の意思にのみ「成長」の要因を求め、「自己責任」などと責任の所在が追求されるのだとしたら、これはほとんど狂気である。「経験の歴史」的な観点からは、我々は野球の練習をしながらサボりたいとも思っているし、サボりながら練習しなくてはとも思っているので、「努力」と「怠惰」を明確に区別することはできず、言うなれば両方を並立して行っている。練習も苦しいばかりでなく時には楽しいとも感じているはずで、苦痛と快楽の両方を体験しているのである。物語化する際にそれら相反する体験の一方の存在を忘却しているにすぎない。公正世界仮説が論理的に誤りなのは明らかだが、我々はこの説明を採用してしまいやすく、それが「成長」概念の問題点を見えにくくしている点については十分留意すべきだろう。

一般化された「成長」概念が行き着く先は、個人のレベルを遥かに超えた社会全体としての成長主義であり競争主義である。こうした社会では科学技術・経済・人間性などが際限なく「成長」するものであるかのように語られ、「成長」の度合いを競って政治的なレベルでの競争が止むことはない。しばしば環境問題の顕在化をはじめ成長主義・競争主義の限界が指摘されるが、持続可能性や脱成長を実現させるためには、まず個人のレベルで「成長」概念からの脱却を図る必要があるように思えてならない。