「ぼっち・ざ・ろっく!」は筆者のなかではここ数年遡ってもトップクラスにハマったTVアニメ作品だったので感想を書き残しておこうと思う。

きらら作品のテンプレと逸脱

まず第2話の何気ない会話のシーンが衝撃的だった。後藤ひとり・伊地知虹夏・山田リョウの3人で順番に「好きな音楽の話」をするくだり。

山田リョウ「私はテクノ歌謡とか、最近はサウジアラビアのヒットチャートを……」

伊地知虹夏「そこ嘘つかないー」

山田リョウ「本当だもん」

短いやり取りだが、ここには本作のキャラクター観がどういうものかが凝縮して示されている。多くのフィクションに言えることだが、特にきらら系列のいわゆる「日常系」と呼ばれる既存の作品群では、キャラクターについてのディテールの緻密さやリアリティはさほど問題にならず、それぞれに抱えた迷いや葛藤はあれど、基本的にはキャラクターは無条件に、絶対的な存在として躍動している。おっとりほんわかキャラはスローペースなボケで周囲を和ませたり、気が強いツンデレキャラは素直に自分の思いを表現できなかったりする。そこに疑問を差し挟む余地はなく、キャラクターたちは疑いなく確実に純粋なそのキャラクターのまま在ることが許されているように視聴者には見えるのだ。キャラクターたちが社会のと不安定な緊張関係のうえに立っていないので、視聴者は「安心」できるし、場合によっては「退屈」に感じることもある。

大袈裟な言い方をすれば、これはある種の善のイデアである。個々人が自明に固有な「何者か」であることが許されているのは創作の世界だけであって、現実に存在する人間のパーソナリティは、一貫性を欠いた他者との社会的な関係の中で構築され表現される。だから個々人のキャラクターは多くの外的な要素に依存して成立しているし、同じ人でも相手が違えば全く違ったキャラクターとして認識を持たれているのが普通で、そもそも自分自身のキャラクターを端的に把握すること自体が難しい。そのため、現実の我々は自分も他者も不確実で曖昧な中で何ら確証のないコミュニケーションを繰り返している。そこへいくときららアニメの世界は一種のユートピアだ。個々のキャラクターが自明に尊重されていて、キャラクター同士が確かに仲違いをしたり心を通わせ合ったりする、そんな真実のコミュニケーションが永遠の「日常」として繰り返されてゆくように見える。視聴者はここに、思い通りにならない現実世界へ通ずる祈り*1を作品に見出すのだ。このような姿勢は多くのきらら作品に通底するある種のテンプレート*2なのではないかと思う。

一方で前掲の会話を見てみると、この短いやり取りの中に様々な文脈が省略されている。サウジアラビアの流行歌を追っている人など滅多にいるわけがなく、いるとすればあえて少数派を気取っているか、音楽知識の「深さ」でマウントを取りにきているかで、山田リョウ自身もそうしたポーズを普段から行いがちだからこそ伊地知虹夏は即ツッコミを入れて否定したのだ。このやり取りは本当にサラッと流されるだけで特別な演出はないし、このシーンにおけるオチでもない。視聴者もこれだけで十分文脈を追えはするだろうが、きらら作品のテンプレからすると、かなり逸脱的なほどに言外に込められたニュアンスが多いと思う。換言すれば、ここでは背景にあるリアルな社会を前提として成立している部分が大きすぎる。きらら作品の理想世界では、各キャラクターは社会に影響されるまでもなく所与の存在であるはずなので、社会を前提条件として受容していてはならないし、やるとしてもしっかり説明を入れてオチらしくして「あるあるネタ」の次元にまで希釈する必要があるはずなのだ。

そして、この会話が各キャラクターのイメージが視聴者側でも固まりきっていない第2話に出てくるというのもすごい。位置づけとしては伊地知虹夏と山田リョウによる自己紹介といっても過言ではないシーンである。にもかかわらず山田リョウが語る自分のキャラクター像にはあっさりツッコミが入ってしまう。きらら作品のテンプレのように、キャラクターが語られた通りにそのキャラクターでいることはこの作品では許されないのだ。例えば現実での我々は、「自分」を語る際にも相手やその状況次第で言葉を選んでいるのが普通だ。Twitterのbioに自分の好きな作品を書く人はいても、就活の履歴書の趣味欄にそれを書く馬鹿はいない。現実の我々にとっての「自分」は社会において多元的に拡散してゆく存在であって、その全体像は自分自身でも把握しきれない。山田リョウの自己紹介も、それそのものが他に解釈の余地がない自明の事実として受け入れられるのではなく、社会との関係のなかで多様に解釈されてしまう。山田リョウの「本当だもん」という反論で終わるのもよくて、伊地知虹夏の解釈が必ずしも正しくないという可能性を残している。より正確には、山田リョウの言葉が真実かどうかは大した問題ではなく、現実での人物同士のコミュニケーションには主観的な認識と解釈しか存在しないのと同様に、この作品でのキャラクターも一面的に把握され得ない曖昧な存在であること自体が重要である。

こうした姿勢は作品の随所に見受けられ、きらら作品らしい理想的なイデア界におけるキャラクター観とは一線を画すような、リアルな手応えを感じさせるものだといえる。もちろんフィクションにおいて要求されるリアリティラインは作品によって様々なので、前述の会話にしても、山田リョウのことを「変人気取りでちょっとイタい、そういうキャラ」というところまで一般化して把握すれば、きららテンプレを拡張することは可能だし、事実としてきらら作品らしいシンプルなほのぼのギャグが占めているパートは多い。しかし、各キャラクターがそれ単独で存在するのではなく、社会との緊張関係に依存している曖昧な存在に過ぎないというキャラクター観は、他のアニメ作品と比較してみても本作の大きな特徴である。キャラクターたちが社会的な視点を経ながら多面的に描かれることで、リアルに即した繊細なテーマを表現することにこの作品は成功していると思う。

後藤ひとりとメタ認知

主人公・後藤ひとりというキャラクターの特異性とは、一言で言えば「圧倒的なメタ認知の欠如」だと思う。つまり、自分ではない他者は普段さまざまな状況のなかでどのように世界を見て何を考えているのか、とくに他者視点では自分の容姿や行動はどのように見えるはずなのか、という認識がひどく欠けている。だから家族以外の他者に対して根拠のない思い込みと恐怖心を抱いているし、一人で勝手にネガティブな思考に陥って追い詰められ、異常行動に走る。

本作は基本的には後藤ひとりの一人称視点を中心に話が進んでいくわけだが、少なくともはじめのうちは、後藤ひとりの陰キャコミュ障ムーブを彼女の視点に乗っかってあるあるネタとして受け流すのは容易い。その後も単なるギャグとして流せるかといえば一応流せはする作劇になってはいる。だが、注意深く見ていくと「バイトに行きたくなくて氷風呂に入って風邪をひこうとする」「すぐ嘘を塗り重ねてその場を乗り切ろうとする」などただのコミュ障では片付かないレベルの異常性を発揮し続けるているし、トラウマを刺激されて顔芸をしたまま謎の精神世界に没入してしまう流れも、ただ演出上そうなっているのではなく実際の現象として、しかも普通に人前でゾーンに入ってメンバーを困惑させるさまが何度も描写されている。そう、こいつは根暗キャラへの安直な共感の範疇を超えている、まさに「本物」であり、安易に視点として信頼すべきでないかもしれないと視聴者が気づき始めたあたりで第7話がくる。

第7話では、伊地知虹夏と喜多郁代の視点から話が始まる。2人が普段からやっていそうな普通の会話を繰り広げたのち目的地である後藤ひとりの家に着いてみると、異様な横断幕が掲げてあるばかりか、玄関に入ると途端にクラッカーを鳴らされて出迎えられ、呆気にとられるという一連のシーン。ここでは後藤ひとりが他者の視点からは常々どのように見られているか、すなわちいかに後藤ひとりの言動が浮いていて空回りしているかを、いったん後藤ひとり視点から離れることで強調して描いていると言えるだろう。もし後藤ひとりが事前にメタ認知を用い、伊地知虹夏や喜多郁代の視点に立ってシミュレートできていたなら、ここまでダダ滑りすることはなかったはずである。

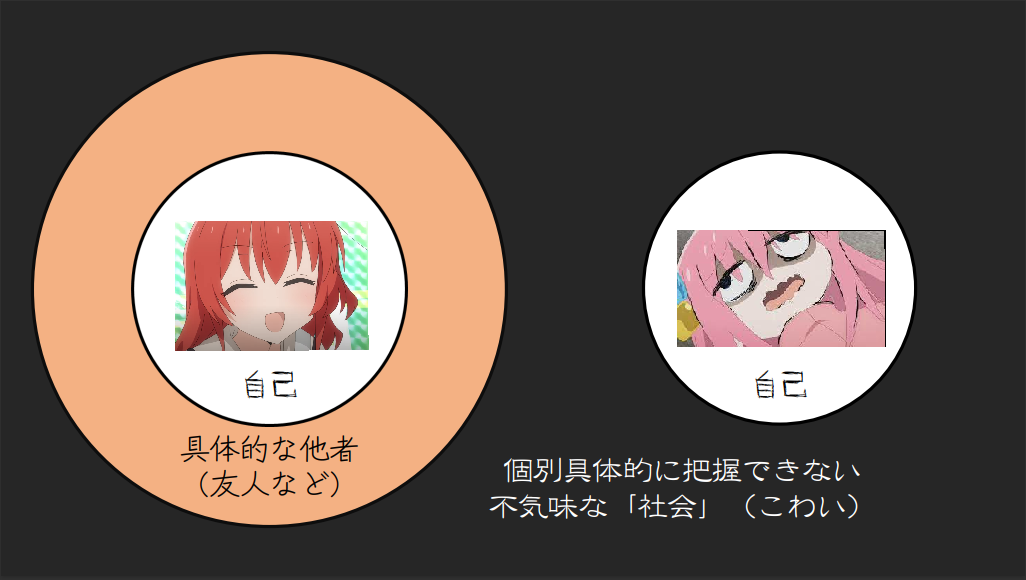

言うまでもなく、後藤ひとりにメタ認知が欠けているのは、これまでの人生において他者と関わった経験が少ないことが原因である。そして、他者のサンプルが少なすぎるために、後藤ひとりの認識の中には「自分」と「社会」の間に本来あるはずの「具体的な他者」の領域が存在しない。そのため自分の外側はすべて正体不明で不気味で、かつ学校などを通じて押し付けがましい社会通念を強要してくる「社会」になってしまう。

他者のサンプルがそれなりにあれば、具体例から他者は一般的にはどう思考しどう行動するのか、またそれに対して自分がどうすれば円滑なコミュニケーションを行えるのかという一般法則を帰納的に導くことができる。無論最初はうまく実践で機能しないこともあるが、人間関係をやってサンプルを増やし、修正を重ねることでより使い勝手の良いセオリーが得られる。そして、社会の全てを見通して理解することは実質不可能だが、ミクロ的には社会とは個人の集合でしかない。サンプルの中にコミュニケーションが成立した例が多ければ、そこから敷衍して社会全体についても何とかやっていけそうだとプラスイメージを抱けるだろうし、逆にコミュニケーションに失敗した例が多ければ、社会全体に対するマイナスイメージがつくかもしれない。

では後藤ひとりの場合はどうか。学校での後藤ひとりは「友達がほしい」と思っている一方で「具体的な誰か」に好かれようともしていない。そして「具体的な誰か」に拒絶されたり嫌われたりという描写もない一方で学校や社会全体に対するぼんやりとした嫌悪感を持っていて、「高校中退したい」などと口にする。これらのある種の奇妙さは後藤ひとりが「具体的な他者」の層を持っていないことによって起こっていると推察される。後藤ひとりの外側には白でも黒でもないただ不気味なグレーの靄が広がっているだけなのだ。特別嫌う理由はなくても、見通しが立たないものはそれだけで恐ろしい。

後藤ひとりは人間関係について悩みを抱えているのではなく、そもそも自分を含む生身の人間についての相対的な評価基準を持っていないはずなのである。それならそれで、無知なままヘラヘラしていればいいのに何故かそうはならない。一人でギターを弾いているだけでは満たされず、ネットで得た「陽キャ/陰キャ」「パリピ」のような人間をカテゴライズする中途半端な知識だけはあって、自分の立ち位置を相対的に見積もろうとしてしまい、挙句自信を失って絶望し追い詰められる。この辺りの感覚が非常に現代的というか、個人的に生々しいリアリティを感じた部分でもある。

一方でメタ認知の欠如は、後藤ひとりに他者を意識しない大胆な行動を可能にしている側面もある。例えば、後藤ひとりは毎日平然とピンクジャージを着てギターケースを担いで登校している。これはかなり人目を引く行為には違いないが、そのことを後藤ひとりが意識している描写はないし、少なくとも「目立って恥ずかしい」などとは考えていないように見える。こうした点は、単に対人関係に自信がないだけのよくありがちな根暗キャラの描写とは一線を画すものである。パニックに陥った後藤ひとりが堂々と人前で顔芸をしたり卒倒したりできてしまうのも、後藤ひとりにとって他者とはただのぼんやりとした群れにすぎず、他者が自分と同様に意識をもつ存在なのだという認識が薄いためだと推察できる。ここまで社会性が終わっていると、個人の演奏技術は高いはずの後藤ひとりが、意外にも当初バンドでは周囲に合わせられず下手くそ扱いされていたのにも説得力が生まれてきてしまう。

しかしながら、いちミュージシャンとしてなら、そうした後藤ひとりの性質はプラスに作用し得る可能性が示唆されている。第8話のライブでは、台風でバンドメンバーの知人がほとんど来られなくなってしまい、アウェーな状況のなかで他のメンバーは萎縮し本来の実力が出せない。そんな窮地を救ったのは後藤ひとりのスタンドプレーじみた突っ走った演奏だった。リーダー役を務めることの多い伊地知虹夏や、普段飄々としている山田リョウにさえ覆せなかった状況を、いつもは周囲に流されがちな後藤ひとりが鮮やかに覆すことができたのは何故か。それは持ち前の演奏技術の高さに加えて、後藤ひとりが空気を読まずにエゴを貫き通せるポテンシャルを持った人物だからだと思う*3。後藤ひとりがまともにメタ認知ができないほど社会性に欠けているからこそ、むしろ周囲の状況に影響されずに自分の演奏を貫徹することができる。他者を具体的な個人としてはっきり認識していない筋金入りのコミュ障だからこそ、自分で必要だと思えばステージ上でも他者の存在を無視して動くことができる。先輩バンドマンの廣井きくりが体現しているように、ロッカーとしてのパフォーマンスに社会性は必ずしも必要ではなく、むしろ時には社会性を逸脱してみせることが重要なのかもしれない。

もちろん第1話の時点では段ボールを被らなければ人前で演奏できないという醜態を晒していたわけで、無条件にスタンドプレーを出せるわけではない。では第8話までの間で後藤ひとりは何を得たのだろうか。

後藤ひとりと「成長」

物語のなかで後藤ひとりは、アルバイトで相手の目を見てドリンクを渡せるようになる、人前で演奏できるようになる、ライブのチケットを売ることに成功する、など少しずつ「できること」の範囲を拡大していく。こうしたさまを「成長」と呼び、ぼっちちゃんの成長を描くことが本作のテーマだと断ずることもできるかもしれない。少なくとも当初後藤ひとりが目標にしていたのは、友達をつくることやコミュ障を治すこと、つまり社会への適応であるといえる。他者との関係の結び方にぎこちなさを抱えている後藤ひとりが社会へ適応するという方向性ならば、まさしく定型発達で社会から認められやすい「成長」だといえるだろう。

しかし、後藤ひとりの社会性が物語が進むにつれ高まっていったとは言えるにせよ、終盤になっても文化祭でクラスから逃亡する、観客席にダイブする、楽器店でヘドバンするなど異常行動を繰り返していて、とても社会へ適応したとは思えない。最終話では文化祭ライブという見せ場できれいに話を締めることもできたはずだが、そのあとのBパートで後藤ひとりがバイトを辞めようと考えていたり、楽器店でコミュ障をかましたりして伊地知虹夏が「最近成長したと思ってたけど、こういうとこまだまだだな」と語るところまでわざわざ描いて終幕となっている。つまり、最初から本作は後藤ひとりが定型的に社会へ適応していくような、ありきたりな方向性の「成長」をゴールとして設定してはいないのではないだろうか。

第5話のオーディション回はまさに「成長」とは何かがテーマだった。努力してその証を示すことが成長だと考える喜多郁代や、判断基準が曖昧な以上見た目から入るしかないとボケをかます山田リョウらの「成長」観が語られた後で、後藤ひとりのモノローグが入る。

「成長って、正直なところよくわからない。努力とはまた違う気がする。でもそれはバンドとしての成長ではない気がする。(中略)ただミジンコやミドリムシから人間としてのスタートラインにやっと立っただけ。せっかく夢だったバンドをやれてるのに成長した気になってただけで、私は……」

この後は伊地知虹夏との自販機前のシーン。音楽を通じた活動にも様々な形がある中で、結束バンドとしての活動に何を求めるのかと虹夏は問いかける。後藤ひとりは「ちやほやされたいから」という正直すぎる本音をここでは隠すが、この一連の流れにおいて示されているのは、この時点での後藤ひとりのバンド活動に対する目的意識の曖昧さである。後藤ひとりが自分が「成長」したか否かを評価できないのは、人間の行動や判断の評価基準となるべき目的意識が欠けているからに他ならない。本来はやりたいことやなりたい自分、そうした何らかの理想がまずあり、そこに近付こうとする目的意識が生まれ、目的によってあらゆる行動が価値づけられるなかで目的に適っていれば「成長」したと判断される。だが他者からの承認を得たいという自己中心的な理想はあっても、そこに向かう目的と4人でのバンド活動とが後藤ひとりの中で必ずしも結び付いていないため、バンド活動をしても「成長」の実感を得られていないのである。

なぜ後藤ひとりはバンドに対して目的意識を持てないのだろうか。そもそも、本当にただ「ちやほやされたい」だけが目的なら、例えばネットの世界で「guitarhero」として活動を続ければよい。しかし後藤ひとりの欲求はそれだけでは満たされなかった。なぜなら、後藤ひとりが抱いている真の願いとは、おそらくより正確に言えば「ありのままの自分を承認してもらうこと」だからである。

ありのままの自分を承認してもらうためには、ネットではなく素顔を晒してコミュニケーションを試みなければならないのは確かだ。そのように割り切れているなら、後藤ひとりがバンド活動をする目的は明確なはずである。しかし実際には後藤ひとりの目的意識は曖昧だ。おそらくそれは、半ば強迫観念めいた「社会に適応するために自分を変えなければ」という自信のなさゆえに自らに課してしまうプレッシャーと、自分自身のプリミティブな願いとを彼女が混同してしまっているためである。結果として、自分が周囲の他者や社会の要請のような外在的な要因でバンドをやっているに過ぎないのか、それとも自分自身を認めてほしいという切実な願いのためにバンドをやっているのか、いずれか判断がつかない状態にあると想像される。生身で他者と関わるバンド活動では、社会的に受け入れられるような目的に従わなければならないと無意識に思い込んでいる。

家族以外から承認を受けたことがない後藤ひとりは、ありのままの自分を受け入れてもらえるだけの自信がない。自信がないからこそついネットでも自分を偽ってしまうし、自分は矯正されなければならない「ミジンコやミドリムシ」にも等しい存在だと思い込んでしまう。それは社会に媚びへつらうようにして適応しなければ人間にはなれないとでもいうかのような、自罰的で強烈な強迫観念につながっているように思える。この自信の有無が変人を気取って社会に阿ろうとはしない「一人でいるのが好きな人」こと山田リョウとの決定的な相違点だろう。

これまで散々後藤ひとりには社会性がないという話をしてきたが*4、実のところ冷静な時の後藤ひとりは、第4話でミーティングを始めた伊地知虹夏の意図が練習続きの喜多郁代に息抜きさせることだと見抜いたように、他者が何を考えているかを想像する洞察力は最低限持ち合わせている。だが自己肯定感の低さは人間関係を円滑に進めるうえでの強力なデバフとして作用してしまう。自信がないからこそ、他者が自分を見て何らかの評価をするはずだという実感がもてず、メタ認知のような感覚が芽生えないのだともいえる。

生きにくさを抱えた状況を打破するためには、結局のところコミュニケーションの場数を踏んで自信をつけ、他者は思ったよりも自分に期待もしていなければ、拒絶もしていないのだという実感をつかむことで、他者との適切な距離感を少しずつ会得するしかない。しかし自己肯定感が希薄なコミュニケーション弱者は、自信のなさゆえにコミュニケーションでぎこちなく下手を打ってはしばしば破綻をきたし、さらに自信を喪失するという悪循環に陥りがちである。メタ認知ができていない後藤ひとりは、他者とのギブアンドテイクの中で徐々に信頼関係が築かれてゆくイメージさえうまく描けていないのだろう。だから後藤ひとりの精神世界には、どうやって人々からの信頼と承認を積み重ねるかという中間の地道なプロセスが存在せず、売れっ子となってインタビューされる将来の自分や、逆に落ちぶれて酒に浸る将来の自分、浮世離れした「パリピ」など空想めいた極端な人物像しか存在しない。

話を戻すが、5話の自販機のシーンと明確に対になっているのが、8話の2回目のライブの後、居酒屋の外で伊地知虹夏と会話するシーンである。5話時点では「秘密」とされていた、虹夏がバンド活動を通じて叶えたい「夢」について明らかになり、「ぼっち・ざ・ろっく」のタイトル回収からEDに入るという、作中でもかなり重要な位置づけがされたシーンであるといえる。「guitarhero」の正体が自分であることを虹夏に見抜かれていた後藤ひとりは、「この性格を直してから話したかったんです」とこれまでそれを言わなかったことを取り繕おうとする。こうした部分に自己肯定感の低さによる後藤ひとりの対人関係の不器用さがにじみ出ているが、より重要なのは、この後で虹夏目線で見た後藤ひとり像について語られる点である。これはまさにメタ認知に他ならない。おそらくこのとき、後藤ひとりは人生ではじめて、家族以外の他者から表層的でない生身の自分の人格がどう見られていたのかを知るという経験をし、しかも一緒に目標に挑ませてくれる仲間としての信頼を得ることとなった。

「guitarhero」という隠していた自分のパーソナリティの根幹部分を看破された以上、後藤ひとりは伊地知虹夏との関係においてその場しのぎの誤魔化しで逃げることはもはやできない。しかし本質を晒してしまったのは伊地知虹夏も同じで、互いに互いの秘密を共有したことに意味がある。こうして、ただ混沌としていた後藤ひとりの内面に、伊地知虹夏という自分以外の具体的な存在が泳ぎはじめる。辛うじて社会性を纏って自分を取り繕うこともできない代わりに、他者の視線によるメタ認知が可能になれば、より多面的に他者を、そして生身の自己を理解することができるだろう。そうした本物のコミュニケーションへの可能性がここで示唆されたのだといえる。虹夏のいう「ぼっちちゃんのロック、ぼっち・ざ・ろっく」とは、まさにそうして後藤ひとりが自己を発見してゆくなかではじめて到達できる表現の高みである。

「個性捨てたら死んでるのと一緒だよ」

ところで、話数単位だと筆者が本作で一番好きなエピソードは後藤ひとりが作詞に挑戦する第4話である。報われない青春時代の鬱憤をぶつけるような鬱々とした曲を好み、中学時代にもまるで呪文のような歌詞を書いていた後藤ひとりだが、そんな暗い歌詞は望まれていないと考え、「バンドらしい」明るくて万人受けしそうな歌詞を考えようとする。やはりここにも、社会に対して適応的でない自分のエゴは表に出すべきでなく、バンドとは社会的に受け入れられるものでなければならないとする思い込みがある。こうした意識は「guitarhero」名義での、実態とはかけ離れた健常者っぽい人格を演じながら*5、(自分の好きな曲というよりは)売れ線バンドの曲ばかりを選んで弾くという活動方針にも表れている。単にバンド活動を他者を楽しませるためのものだと考え、その中で「ちやほやされたい」「売れたい」という目的のみに従うのであれば、これは全く正しいものに思える。しかし、おそらく多くの場合、バンド活動は別の一面を持っている。すなわち、表現者による自己表現であるという側面だ。

後藤ひとりは悩んだ末に応援ソングの歌詞を書き上げるが、「薄っぺらい」と感じてしまう。後藤ひとりの書いた歌詞は、とりたてて抒情的であったり技巧的であったりするわけではないが、明確に出来が悪いとも思えない。流行歌の中に入っているようなフレーズをちゃんと押さえられているし、平凡ではあるが素朴な表現の方が共感を呼ぶこともあると思う。しかしどこか納得できない後藤ひとりは、まず山田リョウに歌詞を見せて率直な評価を聞こうとする。この歌詞で満足なのかと尋ねられた後藤ひとりの返答は、「ヒットしたバンドらしいのがいいのかなと」だった。つまり、後藤ひとりは外在的な要因によって自己表現とかけ離れた歌詞を書かされたことが自分の中で引っかかっていることを半ば自覚できているのである。しかし、この時点での後藤ひとりは、社会に対する反感というか被害者意識はある一方で、社会に迎合しなければならないとも考えている。社会に迎合できないありのままの自分を表現したとして、それを受け入れてもらえる自信がないのだ。

それを受けて山田リョウは、結束バンド結成前に別のバンドを辞めた過去を語り、「個性捨てたら死んでるのと一緒だよ」「バラバラな個性が集まって、1つの音楽になって、それが結束バンドの色になるんだから」と自己表現を促すアドバイスをする。これは、普段はつかみどころのない言動を繰り返している山田リョウの根幹にある信念だといえるだろう。山田リョウは「個性」が社会に流されずに尊重される世界を望んでいる*6。だから自分だけの音楽を追求することはもちろん、彼女にとっては他者もまた画一的でなく自分のようにあるがままに在るべきであって、そうした個性の連なりこそがバンドミュージックなのだ。そんな山田リョウの珍しく力強い言葉に、「リョウさん、ちゃんとした人だったんだ」と後藤ひとりも一瞬だが尊敬の念を抱きかける。

ただ、本作全体で見ると必ずしも個性や自己表現の価値を無限定に賛美してはいない。例えば、第4話前半のアー写撮影のくだりでは、そのバンドの個性を伝える自己表現に他ならないアー写にも、ありがちな背景や構図が存在することが語られる。つまり、十人十色の個性に基づいてバラエティ豊かな自己表現が営まれるというある種の思想は理想主義的なもので、実際にはパターンの模倣に従っていることも多いという。あるいはバンド活動の経済面での苦しさをしっかり描写しているところからも、結局は個性に従ったどんな表現でも許されるというわけではなく、ある程度観客に受け入れられるような曲とパフォーマンスを作っていかなければ活動自体続けられない厳しい世界であることを感じさせる。第10話では、まさに山田リョウが中学生の時に文化祭でマイナー曲ばかりを演奏したところ、会場がお通夜になってトラウマになったというエピソードも語られている。この辺りもきらら作品らしからぬドライで冷徹なリアリティを感じさせる部分である。

山田リョウの思想はともするとただの「逆張り」にもなりかねないもので、伊地知虹夏からはそうした痛々しさを度々指摘されている*7し、山田リョウ自身の「個性」も絶対的で揺らがないほど強固かというと恐らくそんなことはない。山田リョウが「変人」と呼ばれて喜ぶのは、自分が完璧に個性的な「変人」であるというほどの自信がないことの裏写しである*8。だからこそ確固たる自分の表現を欲する気持ちをバンド活動にぶつけようとする。そんな山田リョウなりの苦悩と願望を後藤ひとりが感じ取ったのかは定かではないが、後藤ひとりはアドバイス通りに社会の顔色を窺ったような「バンドらしい」作詞をやめ、社会に対して自分が本当に訴えかけたい言葉(コンプレックス丸出しの陰鬱なテーマ)を表現するようになった。寝ずに歌詞を書き上げた後藤ひとりは、もはや歌詞の暗さをバンドメンバーから批判される不安ばかりに囚われてはおらず、むしろ欲求不満を作詞にぶつけて昇華させたかのような達成感と満足感を漂わせているように見える。そしてメンバーからも予想以上の高評価を得ることができた。ここには、自分自身を分かってほしいという期待と、拒絶されるかもしれないという不安の間で葛藤しつつも、それでも自分の中の何かを形にして表現することの喜びが誠実に描写されていると思う。

そして、後藤ひとりが自らにかけていた「今の自分は間違っていて、社会に合うよう自分を変えなければならない」という呪縛を解くきっかけになったのもこのタイミングなのだと思う。少なくとも初期の後藤ひとりは、自分に社会性がないことを精いっぱい隠そうとする意識はあったはずだ。だが作詞をして以降の後藤ひとりは、第7話で男子中学生が考えたようなセンスのTシャツのデザイン案を見せたり、第8話で伊地知虹夏に「バンドで売れて高校退学したい」という目標を語ったりと、作詞以外にも自分の社会的でない一面を人に見せることにどんどん抵抗がなくなっていくように見える。つまり、後藤ひとりは作詞を通じて自己表現の快感を知り、かつそれを他者は否定するわけではないという実感を得ることで、ありのままの自分をさらけ出してもよいのだという手応えをつかんだのである。社会に合わせて自分を作り変える必要は必ずしもなく、ただ自分の内面を素直に表現していけばよい。これは厳しい言い方をすれば、自分が適応する努力を避けて他者の寛容さに縋ろうとする「甘え」だともいえる認識だが、「変わらなければ」という強迫観念に囚われて自信を失った後藤ひとりが、辛うじて嘘偽りのない自我を見出すためには必要なプロセスである。

後藤ひとりがありのままの自分を認めるきっかけを作った人物としてはもう一人、廣井きくりの名を挙げなければならない。廣井きくりは様々な点で「後藤ひとりの進化系の1つ」みたいなデザインのキャラクターで、方向性は違えど見るからに社会性が終わっているという後藤ひとりと共通の特徴を持っている。ほとんどアル中だし普段の言動は破綻していて生活力にも欠けているが、ロッカーとしての胆力と演奏技術は卓越していて、表現者としては成熟した1つの完成形だといえる。

そもそも後藤ひとりの「変わらなければ」という強迫観念の根本にあるのは、高校生なりに自分も「成長」して真っ当な大人にならなければならないという焦燥感だと思う。社会は発達にともなって人々に様々な能力を身につけることを要求し、それができなければ与えられる将来の選択肢を狭めてくる。学校生活でコミュ力や協調性を修得できなければ、孤独で惨めな将来が待っているだけだと思い込まされているがゆえに、後藤ひとりは誰からも愛されず引きこもりになる未来の自分の姿まで想像してしまうのだ。一般的には、社会の定義する正しい「成長」のプロセスがあり、そのプロセスを順当に踏んでいった先に社会に適応した「大人」像がある。少なくとも高校生の目線だと、そうした社会が定義する正しさは絶対的で抗いようもないものに見え、その正しさの前には服従するしかなく、敷かれたレールを歩かされるようにして「成長」することを強いられているかのように思えるだろう。

しかし廣井きくりは、明らかにそうした「正しい大人」ではない。社会に適応しない生き方をロックを通じて叶えることはできるし、社会的に正しい大人にならなくても偉大になることはできる、という可能性を廣井きくりが体現していることは、後藤ひとりにとって大きな救いとなったはずである。二人の金欠変人バンドマンとの邂逅によって、ロックの世界には社会的でない自分をそのまま受容しうる土壌があるとわかり、漠然とした不安を払拭して、ありのままの内面を自己表現として吐き出してもよいのだと自分を解き放つ感覚をつかむことができた。それは社会の提供する正しい「成長」という幻覚を打ち破る契機になるだろう。逆説的だが、社会に普遍的な正しさがあるなどと信じていない方が、むしろ社会の中で生きていきやすいと思う。実際の社会とは高校生の想像力が及ばないほど混沌として多様な場であるからだ。社会が見せる幻想としての「正しい生き方」が全てではないことを自己表現によって知らしめるところにカウンターカルチャーとしてのロックの本質があるはずだ。正しく「成長」できなくても、実際の社会が多様性に満ちていて個々人にそれぞれの抱く正しさがあるだけなのだと分かれば、殊更に自分と他者との違いを恐れ、社会に対して憶病になる必要はなくなる。

「陰キャ/陽キャ」

だが、社会が多様な場であるとしても、誰もが山田リョウのように人同士の違いに寛容(あるいは鈍感)でいられるわけではない。多様で無秩序なだけの社会では、他者は何を考えているのか分からない。それは不気味で恐ろしいので、まず大まかな基準を用いて人々を区別し、一定のセオリーに基づいて他者を把握できるようにする。そのために使われるのが、「陽キャ/陰キャ」のような人々をカテゴライズするための言葉である。一般にそうした他者を分類する知識は、初対面だとしても他者をあるカテゴリーに押し込め、コミュニケーションを円滑にするのに役立てられている。だが一方では、こうしたカテゴライズによって他者への先入観や偏見による短絡的な理解が生じ、かえって人々の本質的な相互理解が妨げられている側面もある。特に「陽キャ/陰キャ」のような二元論的なカテゴライズは、安易な同族意識と共感によって他者とつながれる可能性をもたらすと同時に、「あちら側」と判定した相手に対する分断を生みかねない。ネットとSNSによって膨大な人々の人生を垣間見ることができ、自己と他者を容易に比較できるようになった現代において、対話と相互理解のための言葉よりも区別と分断のための言葉を欲してしまう人々は大勢いるだろう。

言うまでもなく、「陰キャ」の後藤ひとりと「陽キャ」の喜多郁代との関係は、まさにそうした現代的でリアルな感覚のうえに成り立っている。「陰キャ」階級の後藤ひとりは、社会に適応的な「陽キャ」階級に対して漠然としたコンプレックスを抱いている。この設定は「陰キャ」目線で進行する本作の受け手に対して、同じ「陰キャ」としての共感ないし「陰キャ」あるあるネタとしての笑いを惹起させる。ここから作品にオチをつけるとしたら、「侮られていた陰キャが努力と才能でギターを修得し、陽キャたちに一矢報いる」などとという方向性が第一に考えられるだろう。実際、そうした階級主義的な構造と共感をベースにした安っぽいカタルシスを作品の中心に置いている作品は多い。だがこの作品は、ルサンチマンを原動力としつつも決してそれに終始してはいない。初見のときにまずそこに驚いたし感銘を受けた。後藤ひとりが「陽キャ」をぎゃふんと言わせてスカッとする演出になりそうな場面でも、この作品はかなり抑制的な演出にとどめていると思う。後藤ひとりが売れっ子になって「陽キャ」たちに「逆襲」する姿というのは、既に作中で後藤ひとりによる無根拠な空想として先回りして示されているのでオチになっていないし、そもそも客観的に見た後藤ひとりは単に「陰キャ」というカテゴリに入れて把握するにはぶっ飛びすぎていて、カテゴライズに基づく共感の対象としてはっきり位置づけられているわけでもない。

そして、一見「陽キャ」代表のような喜多郁代もまた、「陰キャ」目線から見たような陳腐で単純なキャラクターとしては描かれていない。第10話では、後藤ひとりが文化祭ライブに出る気を失くして申込用紙をゴミ箱に捨てたのを知りながら、勝手にその用紙を回収して提出した挙句、出ないつもりで捨てたとは知らなかったと嘘をついていたことが描かれる。これは無論後藤ひとりに対する嫌がらせなどではなく、喜多郁代は後藤ひとりが普段の学校で全く注目されていないことに不満があり、ライブによって彼女のギターの凄さを学校中に知らしめたいという一応は利他的な動機があった。とはいえ後藤ひとりのみならずバンドメンバー全員からの信用を失いかねないリスクの伴う行動であり、それでも喜多郁代は自身の思いを優先させたということになる。

なぜ喜多郁代はそこまで後藤ひとりに執着するのか。最終話の文化祭ライブ後のシーンで、後藤ひとりからギターの上達を褒められた喜多郁代は、別段嬉しがるわけでもなく「私は人を惹き付けられるような演奏はできない。けど、みんなと合わせるのは得意みたいだから」と語る。ここにあるのは、普段の明るい姿とは似つかない自虐的感情であると解釈すべきだろう。当初全くの初心者だった喜多郁代は練習を重ね、文化祭ライブではアドリブで後藤ひとりのピンチを救う活躍を見せるまでになった。それで自信を深めてもいいはずだが、喜多郁代は後藤ひとりとの間に簡単には覆せないほどのギャップを感じていることになる。廣井きくりや伊地知星歌からも一目置かれている後藤ひとりの才能は作中でも強調されているし、演奏歴も違いすぎるので当然のようにも見えるが、後藤ひとりへの畏敬の念と自身への劣等感はもっと根深いものだと思う。

恐らく喜多郁代は、後藤ひとりのような周囲から突出した個性に対して強い憧れを抱いている。「みんなと合わせるのは得意」だとしても、主張するほどの確固たる個性を持っているわけではないことを自覚していて、そのことにコンプレックスを抱いているのだろう。喜多郁代が山田リョウを慕っているのも同様の理由で説明できる。山田リョウの路上ライブを見て「一目惚れ」したのがバンドに興味を持つきっかけだったわけだが、「ちょっと浮世離れしてる雰囲気とか、ユニセックスな見た目」のような際立った個性に惹かれたのだ。そして、それまで部活など何かに打ち込んだ経験がない喜多郁代は、バンド特有の単なる友情を超えた強い連帯に憧れ、ギター初心者なのを隠して結束バンドのメンバーに応募するという無茶な行動に出る。後藤ひとり目線だと「陽キャ」らしい旺盛な行動力の表れだとして説明されるが、客観的に見ると普通に狂った行動には違いない。つまり、人前で明るく普通に振る舞えるはずの喜多郁代の行動原理を時に狂わせるほど、個性的であること、換言すれば「何者かであること」への彼女の憧憬は強烈であるといえる。

社会に適応的な生き方ができても、いや適応的にしか生きられないからこそ、社会に染まらなずに独立した存在に惹かれてしまう。普通であることにコンプレックスを抱いてしまうという感性はかなり現代的で生々しいものだと思う。例えば山田リョウへ「貢ぎたい」という喜多郁代の態度は、現代においてビジネス化しつつある「推し」文化の文脈でよく見られるものだといえる。「推し活」などといって直接的な見返りの少ない搾取構造に自ら取り込まれようとする人々は、多くの場合その不均衡さを自覚しているが、時間も金銭も投げうって「愛」を注ごうとする自分を狂気や偏執といった形で表現しようとする。利己的な動機付けができないほどアンバランスな取引であることに意味があり、そんな破綻した「愛」を注いでいる間だけは、適応的で保身的な、つまり平凡で退屈な自分から脱却して「何者か」になったと感じることができる。ここでは、自分自身では努力などによって自分の理想を叶えることはできないとする諦念が前提になっている。自分の思いを優先せずに周囲の顔色を窺ってばかりいるから、誰かから非難を浴びる可能性のある利己的な生き方を選ぶことができず、依存にも近い利他行動の深みにはまってしまう。

だからこそ喜多郁代にとってバンド活動とは、周囲に合わせるだけの弱々しい自己と決別するためのプロセスなのである。第5話で「成長」の意味を努力であると定義しているように、重視しているのは何かに打ち込んで努力することそのものであって、喜多郁代にとって打ち込む対象が「バンドでなければならない」理由は山田リョウや伊地知虹夏ほどには明確でないかもしれない。それでも彼女なりに苦しみや葛藤を抱えながらバンドに向き合っているのであって、それは当初の後藤ひとりが想像していたように「陽キャ」だからという属性だけで説明がつくようなものではない。「陽キャ」には「陽キャ」なりの地獄が待っているだけなのだ。人生を謳歌する「陽キャ」に対してコンプレックスにまみれた「陰キャ」という定型化された図式は、ここでは成り立たないことになる。

最終話で「私は人を惹き付けられるような演奏はできない」という喜多郁代の自虐的な言葉を聞いたとき、「えっ」と驚いた後藤ひとりは何を思ったのか。喜多郁代の内包する葛藤を理解できたわけではないが、彼女の存在をただ自分とは異なる「陽キャ」という枠に押し込めてきた自分の態度を見直すきっかけにはなったはずだ。喜多郁代が後藤ひとりのことを「ひとりちゃん」と姓ではなく名前で呼ぶようになるのは、決して「陰キャ」が「陽キャ」と対等になるまでに成り上がったことを意味するのではない。「陽キャ」「陰キャ」などという二元論は、明らかに個人個人の本質を示唆していない。社会に散らばっている陳腐なカテゴライズを超え、「陰キャ」「陽キャ」ではなく「後藤ひとり」「喜多郁代」という一言では説明しきれない固有の人格があるに過ぎず、その人がその人なりの葛藤を抱えて生きているという認識に立ってはじめて、本当の意味で相互理解への道筋が開かれる。後藤ひとりのもつ個性や才能、あるいは喜多郁代のもつ明るさやコミュ力への互いの羨望は簡単にはやまないだろう。だが少なくとも後藤ひとりにとっては、自分を「陽キャ」に劣る「陰キャ」などと貶める視野の狭い価値観から自身を解放するための楔となるのが、喜多郁代という存在なのである。

ラストシーンと「転がる岩、君に朝が降る」

最終話ED付近で流れる、後藤ひとり版の「転がる岩、君に朝が降る」は、第1話のサブタイトルが「転がるぼっち」、最終話が「君に朝が降る」であることからも明らかなように、使用された劇中歌の中でも特別な位置づけの楽曲であり、そのテーマは作品全体のコンセプトの根幹をなしているとさえいえる。歌詞の解釈は様々できるだろうが、「出来れば世界を僕は塗り変えたい」とひそやかに願ってはいても「何を間違った?それさえもわからないんだ」と嘆く主人公の姿は後藤ひとりと重なる。「僕らはきっとこの先も心絡まっ」たままなのかもしれない。しかし、どんなに見苦しい有様でも、「転がって」でも「凍てつく世界」に踏み出してゆけばよいと歌う。この曲をある種の応援ソングと位置付けることは可能だろうが、ここで歌われているのは、何か自己変革の末に華々しい成功を勝ち取るような劇的なサクセスストーリーでは決してなく、「転がる」しかない不完全な自分に「朝が降る」かのようなささやかな祝福がもたらされる物語である。逆境をはねのけたり理想を実現させたりする力が自分に備わっていなくても、「転がっ」たままで進めばよいのだとあらゆる存在を認める「許し」がここにはある。そしてそれは音楽の力によってもたらされる祝福*9である。まさに「陰キャならロックをやれ!」だ。

改めて、この作品のテーマは後藤ひとりの「成長」ではないと思う。むしろ後藤ひとり自身は大して変わっておらず「転がるぼっち」のままだ。しかし、そうしたありのままの自分を他者は見てくれていて、周囲に合わせて変わらなくてもいいし、自己表現によってさらけ出してもいい。人々を分かつ強固な壁のように見える社会も、実際には様々なバリエーションを内包していて、誰もがその人なりの不安を抱えて生きているのだとわかる。「成長」について語られた5話で自販機前のシーンがあり、それと対になった8話の居酒屋前のシーンで伊地知虹夏の「ぼっちちゃんのロック、ぼっち・ざ・ろっくを!」のセリフが出てくるのは、「成長」するでもなく「ぼっち」な後藤ひとりの現在を、本作は自然なままに受け止めているためである。そうして未完成で不確実な自分の現在を許し、認め、「君に朝が降る」と祝福し肯定するところにこそ本作の主題がある。

だからこそラストシーンはいかにもフィナーレにふさわしい感動の文化祭ライブではなく、いつものある日の朝に何気なく後藤ひとりがつぶやく「今日もバイトかあ」で締めくくられなければならない。あたかも物語のように成長の度合いや進むべき目的が見えているということは、実際に体験される人生ではあり得ない。自分の過去の全てを肯定することも、将来を確実に予測することも、常に現在にしか生きられない我々には不可能だからだ。それなのに人生のネタバレが進んだ現代においては、誰もが自分の現在を物語のように「成長」やその時々の目的に応じて定義づけなければならないという焦燥に駆られていて、思い通りにならない自分を省みては自信を喪失する。「青春」などとは言っても、ただ向こう見ずに刹那的な現在を生きることに集中するのは難しい。だからこそ、自分の現在を肯定できなかった後藤ひとりが、何でもない「いま」を自然と受け入れられるようになったことに意味がある。これはリアリティに即した極めて真摯な結論に思えるし、ここに不安と迷いの中に日常を送る現代の我々が祈りをささげる余地があるといえるだろう。そんなテーマを表現するための音楽・作画・演出などすべてがあまりにも雄弁な作品だった。

*1:分かりやすくいうと、「キャラ萌え」と言い換えられるかもしれない。あまり自信はない

*2:もちろん多くのきらら作品が、テンプレを描きつつもあえてそこから少しずつ逸脱してみせることで、その作品なりのテーマを描こうとしていることは知っている。例えば本作と同じClover Works 制作の「スロウスタート」は、体面上は「日常系」の体裁を保ちつつも、一面的な理解によるキャラクター観は真実ではないということにかなり自覚的で、リアルな断絶を随所に取り入れることでシリアスなテーマを強調した作品だったと思っている

*3:大胆に行動できるとはいえ、それは演奏者としてその場での最適解を選べるということを意味しない。最終話の文化祭ステージでは、ギターの弦が切れるトラブルに咄嗟のボトルネック奏法で対応するあたりはミュージシャン然とした非凡な直感と才能を感じさせるが、その直後には空気を読めずに客席にダイブして滑り散らかしている。爆発力はあるが判断力が伴わないためランダム性が高い

*4:後藤ひとりが追い詰められた挙句に謎の解釈をして謎の行動に出るという流れは間違いなく本作の笑いどころではあるのだが、わりとギャグとして成立するかどうかギリギリのラインを攻めていると思う。この文章の中でもつい茶化した書き方をしてしまっているが、10代の自我と承認をめぐるきわめてシリアスな葛藤が一定のリアリティをもって描かれているのは確かで、それを陰キャあるあるだとか異常者だとか安直に対象化したうえで笑いのネタにされているとするなら、筆者個人としてはあまりいい気はしない。念のため付け加えるが、以上は作品自体に対してというよりは受け手の態度に関するコメントである

*5:https://twitter.com/guitarhero_0221?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

*6:山田リョウの言動が空虚に見える理由もこれで、あらゆる他者の「個性」はただそこにあるだけで尊重されるべきであって、自分が干渉する余地はないと考えているためであろう。

*7:もちろん山田リョウは個性第一主義の理想の信奉者だといえるが、幼いころからライブハウスで「個性的でありたい人々」を多く見てきたであろう伊地知虹夏はもっとドライな考え方をしていそうだ。バンド内で歌詞の担当を後藤ひとりに振る流れもかなり適当だったし、伊地知虹夏にとっては自らの夢を叶えることが第一で、そのための手段であり過程にすぎない表現の中身については拘泥していないように見える。そんな彼女が、物静かに情熱を滾らせるタイプのロマンチストである山田リョウをバンドに勧誘した際、殺し文句として放った「だって私、リョウのベース好きだし!」とはどういう意味なのか……などと考えてみると、この二人の関係性も相当味わい深いということがわかる

*8:アプリオリに個性的である人間が存在するとしたら、そもそも他者を他者としてうまく認識できず、自分は多少なりとも正常に振る舞いができると思い込んでいる(後藤ひとりのような?)本物のコミュ障でしかないだろう。程度の差はあれど山田リョウも相対主義に囚われていることには変わりなく、ただ純粋で絶対的な自我に対する憧憬を抱いているのだと考えると、やっぱりこの二人の関係性も相当味わい深いということがわかる

*9:「転がる岩」って Rock 'n' Roll じゃん、と気づくまでにまあまあ時間がかかった